El proyecto que enmarca esta actividad, «Escrituras críticas de mujeres en Chile. Bianchi, Olea, Oyarzún. Treinta años de innovación intelectual transformadora», es dirigido por la profesora Romina Pistacchio-Hernández, coordinado por Gabriela Alburquenque, patrocinado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, el Fondecyt de Iniciación nº 11230144 y el Fondo del Libro. Asimismo ha sido apoyado por la Dirección de Extensión, Comunicaciones y Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Archivo Central Andrés Bello.

Romina Pistacchio-Hernández, académica del Departamento de Literatura de la U. de Chile y directora de la iniciativa, señaló en su presentación que esta investigación se inaugura con la adjudicación del Concurso U-Inicia de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y que se sostenía en dos objetivos. El primero de ellos, identificar cuáles habrían sido las condiciones materiales, sociopolíticas, históricas, simbólicas y discursivas que habrían facilitado el proceso de ingreso de un “grupo” de mujeres, a fines de los sesenta, al campo cultural chileno, y específicamente al literario, un espacio tradicionalmente habitado por varones. El segundo habría sido, precisamente, el análisis de casos, es decir, explicarnos, a partir de la experiencia vital de las que son hoy las más importantes investigadoras y críticas literarias del país, cómo habría sido el camino que las habría conducido a convertirse en las intelectuales que hoy conocemos. En ese momento de la investigación, a partir de una serie de dos entrevistas sostenidas con el primer grupo, compuesto por Soledad Bianchi, Raquel Olea y Kemy Oyarzún, recopilamos información personal y, luego, profesional y programática, pudimos reconocer cómo sus experiencias fueron también producto del proyecto de la segunda modernidad cultural chilena.

El acopio de una gran cantidad de material escrito, visual y oral, llevó al equipo investigador a decidir a postular a un Fondo del Libro para poder construir un repositorio digital de las críticas literarias chilenas y que gracias a la adjudicación del fondo se convirtió en el sitio web https://vocescriticas.cl/ que presentaron. Además del material digital, las investigadoras confeccionaron un cuadernillo para la circulación de este patrimonio cultural en el que se recogen fragmentos de la transcripción de las entrevistas. Voces Críticas, por lo tanto, se convierte en un repositorio de la vida y la obra de las críticas literarias chilenas que incluye fotografías, las entrevistas extendidas, artículos de investigación sobre sus obras, vínculos a sus textos y conexiones con la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas de la Facultad de Filosofía y Humanidades y, próximamente, con el Archivo Central Andrés Bello.

Esta -como la han denominado- cartografía digital no solo busca documentar estas trayectorias, sino que también apunta a facilitar la circulación de información y el resguardo del archivo patrimonial y bibliográfico chileno digitalmente con el objetivo de articular y dar a conocer el legado intelectual de estas trabajadoras chilenas de la cultura escrita.

Cómo llegar a ser crítica literaria

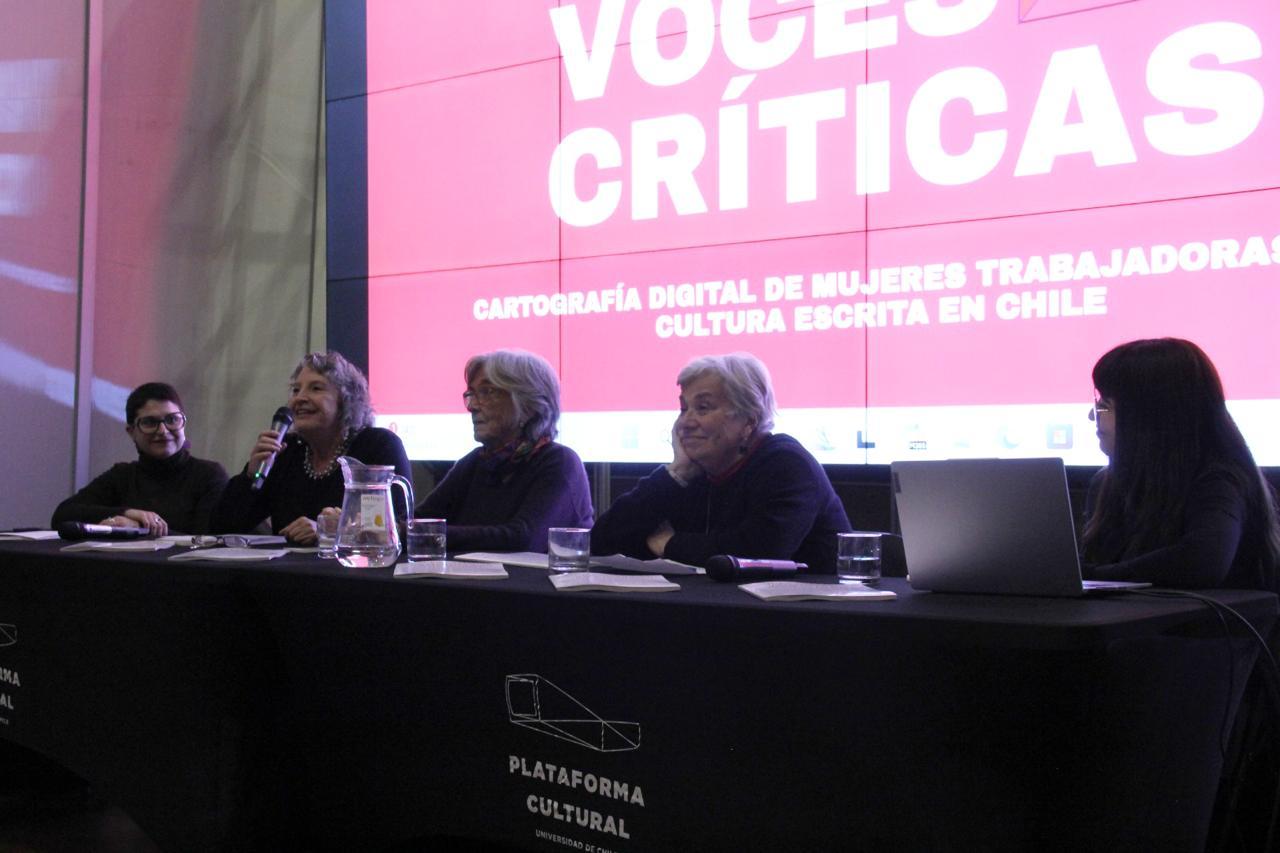

En el panel de conversación, Soledad Bianchi, Raquel Olea y Kemy Oyarzún expusieron acerca del recorrido que las llevó a convertirse en críticas, dando cuenta de los aspectos que les permitieron afrontar los desafíos de la vida profesional así como de los obstáculos que debieron enfrentar.

Soledad Bianchi estudió Pedagogía en Castellano en el Instituto Pedagógico entre los años 1965 y 1970. Señala que sus estudios en la Universidad de Chile y ganar una ayudantía marcaron el camino, trayectoria que se desarrolló en el contexto histórico de la ascensión de Salvador Allende y la Unidad Popular. Con el Golpe de Estado vino su exilio en Francia, lugar donde realizó clases en la universidad y pudo conectarse con una visión más amplia de la literatura, explica. Allí participó en el comité de redacción de la célebre revista cultural Araucaria, a cargo de la sección Textos en la que publicó poesía y cuentos. De esa manera se fue relacionando con autores, poetas especialmente, sentando las bases de su ser crítica literaria y cultural.

En un contexto masculinizado y donde no existían políticas de cuidados o en contra del acoso, cuenta que tuvo que hacer muchos méritos para demostrar que podía. “Cualquiera de nosotras en su juventud tuvo que trabajar el triple o el doble que cualquier hombre de la misma edad”.

Por su parte, Raquel Olea, apuntó a la elección de vida de estudiar literatura, en un momento en el cual no era tan obvio, advierte, que las mujeres tenías que estudiar. Siempre quiso ser crítica literaria. Su camino, subraya, desde siempre tuvo una dimensión feminista. Entró a estudiar el año 1969 y luego del Golpe de Estado se fue a Alemania, país donde tuvo a sus hijos e hizo un doctorado. En ese contexto comenzó a participar en grupos de mujeres en apoyo a Chile. A su regreso ingresó a La Morada, espacio fundacional del feminismo en dictadura, en el que comenzó a armar talleres de lectura en los que comenzaron a trabajar, abordar y pensar la literatura -y las mujeres en literatura- en colectivo. En ese marco, destaca, surgió un boom de escritoras, poetas y narradoras -entre las que se encontraban Soledad Fariña, Eugenia Brito, Carmen Berenguer y Pía Barros, entre otras- que fue de la mano con el impulso que tomó la escritura y la crítica literaria hecha por mujeres.

Señala que el mayor obstáculo es la cultura patriarcal, los mandatos culturales a las mujeres y la resistencia del medio a las mujeres que rompían ciertas normativas. “Todas las mujeres de nuestra generación han pagado un costo por la emancipación, y las de la generación actual también. La emancipación tiene un precio y yo creo que esos son los obstáculos: estar permanentemente interrogando, pensando, rompiendo patrones culturales, rompiendo normativas”. A ello agregó que “la emergencia de voces de mujeres fue algo que descolocó bastante al mundo masculino porque eso era su redil”.

A partir del feminismo de su abuela, la educación pública del Liceo 7 y el autoexilio en California, Kemy Oyarzún, señala que desde un comienzo quiso ser crítica literaria. Pensándose no dentro del aula sino en conexión con la calle y en movimiento, cuenta que en su vida ha desconfiado de las instituciones y ha sospechado de un espacio letrado que se encontraba no solo cerrado para las mujeres, sino también para lo que hacían: la escritura de epistolarios, cartas, biografías, llamados géneros menores. En el marco del 68, destaca, las universidades en Estados Unidos explotaron con movimientos en los que se reconoció como feminista y desde donde entró en contacto con poetas y escritores chicanos, afroamericanos e indígenas en actividades en la calle. En este sentido, remarca, que nunca ha pensado en un feminismo aislado de los movimientos sociales. Y desde allí “hemos estado incómodas en la universidad, haciendo lo que teníamos que hacer: trabajar las mujeres que están haciendo en las letras, pero también fuera de las letras”.

Sobre las dificultades para llegar a ser una crítica literaria y cultural, Kemy Oyarzún, suma a todas las anteriores la persecución política de los años de dictadura. Y desde allí, propone una fórmula para la alegría: “Ser colectivas, entender el poder de las comunidades y las colectividades, transformar ese aislamiento de ser una exiliada con todos los males en un valor de combate, de transformación, de fortaleza, de rebeldía y de alegría. La propia tragedia se va convirtiendo en valor de vida, de transformación y de trabajo colectivo”.